Prophétesse de la santé

Chapitre 3 : Les réformateurs de la santé

Par Ronald L. Numbers

« La révolution de l'hydrothérapie est une grande révolution. Elle touche plus d'intérêts que toute autre révolution depuis l'époque de Jésus-Christ. »

James C. Jackson1

Malgré son apparente vitalité, l'Amérique du début du XIXe siècle était une nation malade et insalubre. L'assainissement public était déplorable et l'hygiène personnelle, quasi inexistante. La grande majorité des Américains se lavaient rarement, voire jamais. Leurs habitudes alimentaires, notamment la consommation gargantuesque de viande, suffisaient à provoquer des troubles digestifs constants. Les fruits et les légumes verts étaient rarement présents sur la table, et les aliments qui y figuraient étaient souvent saturés de beurre ou de saindoux. Un petit-déjeuner « classique » se composait de « pain chaud, préparé avec du saindoux et des alcalis puissants, et imbibé de beurre ; de crêpes chaudes, nappées de beurre et de sirop ; de viandes frites ou cuites au four dans la graisse ; de pommes de terre dégoulinantes de graisse ; de jambon et d'œufs frits dans la graisse jusqu'à devenir indigestes et caoutchouteux — le tout arrosé de nombreuses tasses de café brésilien fort ». Il n'est pas étonnant qu'un auteur ait qualifié la dyspepsie de « grand fléau des États du Nord »2

Lorsque la maladie survenait inévitablement, les saignées et les purges pratiquées par les médecins conventionnels ou les médicaments brevetés auto-administrés ne faisaient qu'aggraver la souffrance. On connaissait peu de remèdes spécifiques, et nombre de médicaments d'usage courant faisaient plus de mal que de bien. En 1860 encore, l'éminent docteur Oliver Wendell Holmes écrivait que « si toute la matière médicale, telle qu'on l'utilise aujourd'hui, pouvait être engloutie au fond de la mer, ce serait tant mieux pour l'humanité, et tant pire pour les poissons. »3

Cette situation déplorable a donné naissance à une littérature abondante sur les mesures préventives visant à préserver la vie et la santé. Parmi les premiers écrits les plus influents, certains provenaient de l'étranger, notamment d'Écosse : The Natural Method of Cureing the Diseases of the Body (1742) de George Cheyne, The Constitution of Man (1828) de George Combe et The Principle of Physiology Applied to the Preservation of Health (1834) de son frère Andrew. Inspirés en partie par ces ouvrages, des auteurs américains se sont joints à leurs collègues étrangers pour dénoncer les abus alimentaires et thérapeutiques populaires. Des revues de santé ont vu le jour à Boston et à Philadelphie, et des livres aux titres tels que Dyspepsy Forestalled & Resisted (du professeur Edward Hitchcock d'Amherst) ont été publiés en masse. Un thème commun se dégageait de toutes ces publications : l'importance d'une alimentation saine (souvent sans viande), d'une exposition suffisante au soleil et à l'air frais, d'une activité physique régulière, d'un repos adéquat, de la tempérance, de l'hygiène et une tenue vestimentaire appropriée.4

Sylvester Graham

Ces premières tentatives sporadiques de rééducation du public américain cédèrent la place, dans les années 1830, à une véritable croisade pour la santé menée par l'égocentrique et controversé Sylvester Graham. Comme nombre de réformateurs de la santé, Graham avait souffert pendant des années de maladies à répétition, dont une grave dépression nerveuse à l'âge de vingt-neuf ans. Au début de la trentaine, il s'était suffisamment rétabli pour entrer dans les ordres presbytériens du New Jersey, où il acquit la réputation d'un évangéliste puissant et influent, notamment lorsqu'il abordait son sujet de prédilection : la tempérance. À l'été 1830, la Société de Pennsylvanie pour décourager l'usage des spiritueux invita Graham à s'installer à Philadelphie et à donner des conférences sous son égide. Il accepta et ne tarda pas à remplir les églises de la région de foules immenses venues écouter ses arguments scientifiques et moraux contre la consommation d'alcool. Le révérend William Metcalfe, auteur du premier traité américain sur le végétarisme, prêchait également à Philadelphie. Il avait amené sa congrégation anglaise aux États-Unis en 1817 et y avait fondé l'Église chrétienne biblique végétarienne. Peut-être influencé par Metcalfe, Graham commença alors à ajouter les bienfaits d'un régime sans viande à ses écrits sur la tempérance. À la fin du printemps 1831, il rompit avec la Société de Pennsylvanie et donnait des conférences de manière indépendante à l'Institut Franklin sur « la science de la vie humaine », un large éventail de sujets allant de la bonne alimentation à la maîtrise des passions. Sa renommée grandit et, lorsqu'il reçut une invitation urgente de New York, il s'y installa et y resta pour donner des conférences pendant une année entière.5

L'épidémie de choléra de 1832 propulsa Graham et son programme de réforme sanitaire sur le devant de la scène nationale. Plusieurs mois avant que la maladie n'atteigne les côtes de l'Amérique du Nord, il révéla à un auditoire new-yorkais d'environ deux mille personnes un moyen quasi infaillible de s'en prémunir : s'abstenir « de viande et de soupes de viande, de toutes boissons alcoolisées et narcotiques, de toute substance stimulante, et [en observant] un régime général correct concernant le sommeil, l'hygiène, les vêtements, l'exercice physique, la satisfaction des passions et des appétits naturels, etc. ». Lorsque la terrible maladie frappa finalement en juin, il réitéra sa conférence sur le choléra devant des foules d'auditeurs anxieux qui ne l'avaient jamais entendu auparavant. Une fois l'épidémie passée, il annonça avec joie « que parmi tous ceux qui ont suivi mon régime prescrit de manière uniforme et constante, aucun n'a succombé à cette terrible maladie, et très peu ont présenté le moindre symptôme. »6

Dans les années 1830, Graham visita la plupart des grandes villes de l'Est et gagna un large public parmi les Américains qui avaient perdu confiance dans les méthodes traditionnelles de préservation de la santé. En 1839, il rédigea ses célèbres Leçons sur la science de la vie humaine, publiées à Boston en deux volumes. De loin, son idée la plus originale concernait l'alimentation. S'inspirant largement du pathologiste français François J.V. Broussais, dont il avait lu le Traité de physiologie durant ses loisirs de pasteur, il émit l'hypothèse que l'irritation du tube digestif, en particulier de l'estomac, était responsable de la plupart des maux de l'homme. Le système nerveux reliant tous les organes du corps au sein d'un « réseau de sympathie commun », tout ce qui affectait l'estomac affectait le reste du corps. Suivant la coutume, trop fréquente à son époque, Graham insista sur son originalité et refusa de reconnaître sa dette envers Broussais ou tout autre auteur.7

Le meilleur moyen de rester en bonne santé, conseillait Graham dans ses Conférences, était d'éviter tous les aliments stimulants et artificiels et de se nourrir « exclusivement de produits du règne végétal et d'eau pure » — « la seule boisson que l'homme puisse consommer en parfaite harmonie avec les propriétés vitales et les lois de sa nature ». Un aliment idéal, et qui devint indissociable du nom de Graham, était le pain fait de farine de blé entier et laissé à reposer pendant vingt-quatre heures. En raison du « lien étroit entre la qualité du pain et la moralité d'une famille », les miches confectionnées par « une épouse et mère dévouée » étaient préférables à celles vendues dans les boulangeries publiques, généralement impropres à la consommation. Naturellement, les boulangers n'apprécièrent guère cette suggestion et, un jour, alors qu'il donnait une conférence à Boston, ils soulevèrent une foule si indisciplinée devant la salle que les disciples de Graham durent disperser les manifestants en leur jetant de la chaux éteinte par les fenêtres.8

Graham considérait la plupart des produits laitiers comme à peine meilleurs que la viande. Le beurre était particulièrement répréhensible. Pour étayer son point de vue, il citait les récentes expériences du chirurgien militaire William Beaumont sur le malheureux Alexis St. Martin, dont l'estomac avait été accidentellement ouvert par un coup de fusil, à des fins d'observation scientifique. Lorsque du beurre avait été introduit dans l'estomac de Martin, il avait simplement flotté « à la surface du chyme » jusqu'à ce que la majeure partie des aliments en digestion ait atteint l'intestin grêle. Si l'on devait consommer du beurre, disait Graham, il fallait le faire « avec une extrême parcimonie, et jamais fondu ». Il recommandait plutôt d'utiliser une quantité modérée de crème fraîche, soluble dans l'eau et donc « bien moins déconseillée que le beurre dans l'alimentation ». Le lait frais et les œufs étaient mal vus, mais non proscrits, bien que ces derniers, étant « un peu plus animaux que le lait », fussent par conséquent plus « stimulants pour l'organisme ». Le fromage n'était autorisé que s'il doux et non affiné.9

Pour éviter de surcharger le système digestif, les repas ne devaient pas être pris plus d'une fois toutes les six heures et jamais avant le coucher. Si cet horaire ne pouvait être respecté, le troisième repas devait être supprimé. Aucune substance irritante ne devait figurer sur la table. Cette interdiction concernait non seulement les condiments et les épices comme le poivre, la moutarde, la cannelle et les clous de girofle — « tous extrêmement stimulants et épuisants » — mais même le sel de table, jugé « totalement indigeste ». Le thé et le café, comme l'alcool et le tabac, nuisaient à la croissance et empoisonnaient l'organisme. Et la plupart des pâtisseries, à l'exception possible de certaines crèmes et tartes aux et aux baies, étaient considérées comme « parmi les aliments les plus pernicieux pour l'homme » et incomparablement plus nocives que les viandes simplement préparées.10

Dans ses conférences, Graham abordait bien plus que le simple sujet de l'alimentation pour commenter pratiquement tous les aspects de l'activité humaine, insistant sur l'importance du repos, de l'exercice, de la propreté, de la tenue vestimentaire et de l'abstinence totale de médicaments. Il était impératif de consacrer des heures régulières au sommeil, de préférence avant minuit et toujours dans une pièce bien aérée. Une activité physique fréquente était absolument nécessaire à une bonne circulation sanguine ; ainsi, la danse, « correctement encadrée », présentait d'excellentes vertus thérapeutiques. Les enfants en pleine croissance avaient particulièrement besoin de faire travailler leur corps, et c'est pourquoi Graham s'opposait à ce qu'on les confine aux manuels scolaires dès leur plus jeune âge, recommandant plutôt de les laisser gambader dehors comme des veaux et des poulains. Un bain d'éponge chaque matin au réveil était fortement souhaitable, mais mieux encore était le « luxe inouï » de se tenir debout dans une baignoire et de se verser un verre d'eau sur le corps. Les vêtements devaient être moralement et physiologiquement acceptables, sans corsets, baleines ni jarretières d'aucune sorte. Graham avertissait ses lecteurs masculins que se raser la barbe ne devait se faire qu'au risque de diminuer leur virilité et d'abréger leur espérance de vie. Si, après avoir suivi ce régime, une personne succombait à la maladie, la règle cardinale à retenir était que « TOUT MÉDICAMENT, EN TANT QUE TEL, EST LUI-MÊME UN MAL ». La meilleure solution, en cas de maladie était tout simplement de laisser la nature suivre son cours bienfaisant.11

L'indignation publique suscitée par les étranges réformes de Graham fut plus que jamais égalée par l'exaspération provoquée par ses opinions sur la sexualité. En effet, l'un de ses collègues réformateurs était convaincu que « si l'opprobre publique visait ostensiblement ses doctrines contre la farine fine et la consommation de viande, c'étaient en réalité ses doctrines contre la débauche qui suscitaient la haine et faisaient de lui un symbole de mépris et d'opprobre ». Selon une anecdote (peut-être apocryphe), le choc de voir des hommes se baigner mixtement dans l'océan aurait éveillé son intérêt pour les abus sexuels et l'aurait incité à rédiger A Lecture to Young Men on Chastity, publié en 1834. Comme l'a souligné Stephen Nissenbaum, cet ouvrage rompait avec la littérature moralisatrice antérieure sur le sujet à deux égards : il s'appuyait en grande partie sur des arguments scientifiques plutôt que bibliques, et il ne traitait pas des péchés d'adultère et de fornication, mais des problèmes jusque-là négligés que sont la masturbation et les excès conjugaux, que Graham définissait pour la plupart des gens comme des rapports sexuels plus d'une fois par mois. À ses yeux, l'alimentation et la sexualité étaient intimement liées, car les aliments stimulants éveillaient inévitablement les passions sexuelles. Ainsi, l'un des meilleurs moyens de contrôler ces pulsions malsaines était d'adopter un régime sans viande et de renoncer aux condiments, aux épices, l'alcool, au thé et au café.12

Malgré l'hostilité des bouchers, boulangers et corsetiers, « Graham le Pain de Son » – surnom donné par un journal de Boston – gagna de nombreux adeptes à travers le pays, y compris parmi les classes cultivées et aisées. En 1837, il commença à publier un mensuel intitulé le Graham Journal of Health and Longevity, édité par un disciple bostonien, David Cambell (ou Campbell), qui engagea plus tard William Miller dans un long débat sur l'interprétation des prophéties bibliques. Afin de répondre aux besoins alimentaires de ses fidèles grandissants, il encouragea l'ouverture de pensionnats de tempérance dans les grandes villes de l'Est et rédigea personnellement un ensemble de règles et de règlements stricts régissant ces établissements. Tous les pensionnaires devaient dormir sur des lits durs, se lever ponctuellement à quatre heures du matin – cinq heures en hiver – et se coucher à dix heures chaque soir. Avant de prendre un petit-déjeuner composé de fruits mûrs et de bouillie de blé complet ou de maïs, ils devaient faire de l'exercice pendant au moins une demi-heure et assister à la prière du matin. La viande était autorisée au dîner, mais fortement déconseillée. Les soupers étaient légers et simples. L'eau pure et douce était « vivement recommandée comme boisson exclusive dans une pension Graham », et ceux qui étaient surpris à consommer des boissons alcoolisées, du thé, du café ou du chocolat chaud étaient expulsés. Un bain était obligatoire au moins une fois par semaine, trois fois par semaine en été. Ces pensions devinrent un lieu de prédilection pour de nombreux réformateurs, notamment les abolitionnistes. Un visiteur de passage rapporta que les pensionnaires de New York n'étaient « pas seulement des adeptes de Graham, mais aussi des adeptes de Garrison – non seulement réformateurs en matière d'alimentation, mais aussi des radicaux en politique ». Horace Greeley résida quelque temps dans la pension new-yorkaise et épousa l'une des pensionnaires.13

Tandis que les abolitionnistes affluaient vers les pensionnats Graham, d'autres réformateurs tentaient d'adapter le système Graham à différentes institutions. Le prédicateur revivaliste Charles G. Finney et ses compagnons pionniers d'Oberlin firent de ce collège un bastion grahamite dans les années 1830, n'autorisant aux étudiants qu'une « nourriture simple et saine », peu variée. Mais leur expérience prit fin au printemps 1841 après qu'une assemblée de dissidents eut protesté contre le menu exclusivement végétarien du réfectoire. Bronson Alcott fonda sa colonie utopique de Fruitlands sur les principes grahamites, laissant à sa petite fille Louisa May le souvenir de se lever à cinq heures du matin, de se doucher à l'eau froide et de se nourrir de pain Graham et de fruits. À Brook Farm, non loin de là, une « table Graham » était toujours très prisée des végétariens. Et de nombreuses communautés shakers, dont les « lois millénaires » interdisaient des habitudes néfastes pour la santé comme la consommation fruits après le souper et de pain frais, adoptèrent le mode de vie grahamite.14

William A. Alcott

En 1836, alors qu'il donnait des conférences à Boston, Graham rencontra William A. Alcott, cousin de Bronson et lui-même un éminent réformateur de la santé. Contrairement à Graham, impétueux et en grande partie autodidacte, qui aimait être sous les feux de la rampe, Alcott était un médecin réfléchi, formé à Yale, qui appréciait par-dessus tout l'enseignement. Souffrant constamment de troubles pulmonaires, il décida en 1830 de tenter de recouvrer la santé en s'abstenant de toute boisson autre que l'eau et de tout aliment d'origine animale, à l'exception du lait. Une fois sa santé rétablie, il se consacra à la rédaction de manuels destinés à ses concitoyens et devint rapidement l'un des auteurs les plus lus de son époque. Au fil des ans, il publia pas moins de quatre-vingt-cinq ouvrages sur une multitude de sujets, dont la plupart des réformes préconisées par Graham. Son ouvrage le plus populaire fut sans doute son Guide du jeune homme, qui connut vingt et une éditions entre sa parution en 1833 et 1858. En 1835, il commença à diriger le Réformateur moral, un journal consacré à l'éradication des maux de l'intempérance, de gourmandise et de la débauche.15

Alcott partageait avec Graham une extrême réticence à reconnaître toute dette intellectuelle, en particulier envers le flamboyant défenseur du pain de son, qu'il avait d'abord trouvé offensant. « Qu'il soit désormais bien clair, une fois pour toutes », écrivait-il en 1837, « que… nous n'avons rien à voir, ni directement ni indirectement, avec M. G. ou ses doctrines. Bien plus… nous avons adopté la quasi-totalité de nos opinions actuelles de manière aussi indépendante de M. G. que s'il n'avait jamais écrit sur le sujet. » La même année, cependant, Alcott mit de côté ses réticences et s'associa à Graham pour fonder la première d'une longue série d'associations de réforme de la santé, l'American Physiological Society, qui visait à promouvoir toutes les réformes concernant « l'air, la température, les vêtements, l'exercice, le sommeil, la tenue vestimentaire, l'alimentation et l'hydratation ». Alcott fut élu président, et David Campbell, collaborateur de Graham, secrétaire correspondant. Le mouvement réforme de la santé était désormais uni.16

Les femmes, qui ont rejoint le mouvement en grand nombre, représentaient près d'un quart des membres de l'American Physiological Society. Elles figuraient parmi les plus ferventes ambassadrices de la réforme de la santé, organisant des sociétés du Maine à l'Ohio et donnant de nombreuses conférences sur les bienfaits de la santé. Comme l'a récemment démontré Regina Markell Morantz, la réforme de la santé revêtait une importance particulière pour les Américaines.

Dans une société où l'on attendait des femmes qu'elles jouent un rôle de plus en plus complexe dans l'éducation des enfants et l'organisation de la vie familiale, la réforme de la santé apporta à la ménagère désemparée non seulement de la sympathie et de la compassion, mais aussi un cadre structuré, un mode de vie. À une époque marquée par l'affaiblissement des liens familiaux et de voisinage, les conférences, les revues et les traités sur la santé domestique offraient à nouveau les conseils amicaux et la compagnie de la parente désormais éloignée. On promettait aux femmes un moyen de rompre leur isolement et de nouer des contacts avec d'autres femmes. Lors de conférences, de groupes d'étude et même par le biais lettres publiées dans diverses revues, elles partageaient leurs expériences communes. Un profond sentiment de sororité transparaissait dans l'emploi fréquent du terme. La femme n'avait plus à porter son fardeau seule.17

De nombreux hommes s'allièrent aux réformatrices de la santé dans leur travail d'éducation du public américain. Trois d'entre eux, dont les écrits influencèrent sensiblement la pensée d'Ellen White, revêtent une importance particulière pour notre propos : Horace Mann, Dio Lewis et Larkin B. Coles. Mann, surtout connu pour son rôle de défenseur de l'école publique durant son mandat de secrétaire du Conseil d'éducation de l'État du Massachusetts, fut un éloquent porte-parole de la tempérance et de l'hygiène personnelle. Apparemment inspiré par William Alcott, il exhorta le Conseil d'État, dans son rapport annuel de 1842, à rendre obligatoire l'enseignement de la « physiologie » dans toutes les écoles primaires. Par ce terme, il entendait les principes de santé relatifs à l'air pur, à l'eau potable et une alimentation saine. Sa campagne aboutit en 1850 à l'adoption d'une loi par la Cour générale du Massachusetts exigeant que les principes de physiologie et d'hygiène soient enseignés dans toutes les écoles publiques par des professeurs dûment certifiés.18

Dio Lewis

Dio (Dioclesian) Lewis, un contemporain plus jeune de Mann, fut un réformateur actif dans les domaines de la tempérance, de la santé et de l'éducation, dont les contributions les plus importantes se situèrent dans l'éducation physique et la gymnastique. En 1845, il s'inscrivit à la faculté de médecine de Harvard, mais dut abandonner ses études pour des raisons financières avant d'obtenir son diplôme. Loin de se laisser décourager par un revers aussi mineur, il retourna à New York et s'associa avec son médecin de famille, un homéopathe. (En 1851, l'Homeopathic Hospital College de Cleveland, dans l'Ohio, lui décerna un doctorat honoris causa en médecine.) Il se fit connaître du grand public dans les années 1850 en tant que conférencier très influent sur la tempérance ; lors d'un voyage dans le Michigan, il parvint à faire fermer 23 des 49 débits de boissons de la ville de Battle Creek. Dans ses conférences et ses écrits, il défendait la plupart des mêmes réformes que Graham et Alcott, considérant comme un honneur et un privilège de côtoyer des hommes aussi consciencieux et persécutés. Cependant, sur deux points relativement mineurs, il rompit avec nombre de réformateurs plus anciens et adopta des positions également défendues par Ellen White : il recommanda l’usage modéré du sel et se prononça fermement en faveur de seulement deux repas par jour.19

Larkin Coles

Larkin B. Coles, bien que n'ayant jamais été un réformateur aussi important que Mann ou Lewis, présente un intérêt particulier en raison de son passé de prédicateur et médecin millérite. Originaire du New Hampshire, il obtint son diplôme du Castleton Medical College en 1825, à l'apogée de cet établissement, alors la plus prestigieuse école de médecine de Nouvelle-Angleterre.20 Il aurait également reçu une formation de pasteur. Dès 1836 il semble avoir été associé à William Miller, et au plus fort du mouvement millérite, il diffusait activement les ouvrages de Miller et rédigeait des articles théologiques pour le Signs of the Times. Peu après la Grande Déception de 1844, il s'installa à Boston et devint médecin orthodoxe en règle, membre de la Boston Medical Association et de la Massachusetts Medical Society. Ses deux grandes passions semblaient être la prédication et les voyages. Pendant des années, il occupa une chaire chaque dimanche et parcourut abondamment les vallées de l'Ohio et du Mississippi, se rendant une fois jusqu'à Galveston, au Texas. Il mourut en janvier 1856, lors d'un séjour à Louisville, dans le Kentucky.21

La place de Coles parmi les réformateurs de la santé repose sur deux ouvrages : Philosophie de la santé : Principes naturels de la santé et de la guérison et Les beautés et les déformations des fumeurs de tabac. Le premier volume connut un succès remarquable, avec trente-cinq mille exemplaires vendus durant ses cinq premières années et neuf mille autres avant la mort de Coles. Lors de la parution de la vingt-sixième édition en 1851, une revue médicale ironisa en disant que « les partisans de la réforme semblaient non seulement lire, mais aussi dévorer ces livres ».22 Partant du principe qu’« enfreindre une loi de la vie est un péché aussi grave contre Dieu que transgresser l’un des dix commandements », il développa les arguments désormais classiques des réformateurs de la santé en faveur de l’air pur et de l’exercice physique, d’un régime végétarien, de l’abstinence de stimulants, d’une réforme vestimentaire, de la pureté sexuelle et d’une médecine sans médicaments. Sur ce dernier point – la médecine sans médicaments –, il ne parvint pas à satisfaire certains des réformateurs les plus radicaux qui souhaitaient le voir s’opposer à toute forme de médecine.23 Mais sa position généralement modérée lui valut le respect de ses pairs du corps médical. « Le docteur Coles est un végétarien », notait le Boston Medical and Surgical Journal, « mais s’il abhorre réellement le steak et le beurre, il est modeste et discret quant à son opinion, ce qui devrait être considéré comme une vertu en cette époque de radicalisme. »24

L'ouvrage « Les beautés et les difformités de l'usage du tabac » suscita l'admiration des réformateurs comme des opposants. Le Water-Cure Journal le qualifia de « meilleur ouvrage sur le sujet », tandis que le Boston Medical and Surgical Journal, revue médicale orthodoxe, le recommanda vivement comme une attaque dévastatrice contre « cette vile herbe ». De l'avis de Coles, médecin et pasteur, le tabac nuisait bien plus à la santé et au bien-être des Américains que l'alcool, dont la consommation par habitant était huit fois supérieure à celle des Français et trois fois supérieure à celle des Anglais. Crises d'épilepsie, baisse de la vue et folie n'étaient que quelques-uns de ses nombreux effets physiques effrayants. Sur le plan moral, il n'était pas moins insidieux, car il formait une « union triple » contre nature avec le rhum et les grossièretés. « On entend rarement un juron sortir d'une bouche propre et d'une haleine pure », observait-il. De toute évidence, la seule solution sûre était de ne jamais s'adonner à cette habitude destructrice pour le corps et l'âme.25

La vision moralisatrice de Coles concernant la réforme de la santé, illustrée par son élévation des lois d'hygiène au même rang que les Dix Commandements, n'était pas isolée parmi les réformateurs de la santé. William Alcott, par exemple, insistait lui aussi sur l'obligation morale de préserver sa santé. Cependant, les présupposés et les attentes théologiques des deux hommes différaient sensiblement. Tandis qu'Alcott et d'autres perfectionnistes chrétiens aspiraient à l'éradication quasi totale des maladies au cours d'un millénaire de santé parfaite, le millénariste Coles – et plus tard Ellen White – considéraient l'obéissance aux lois de la santé avant tout comme une condition d'accès au paradis et seulement secondairement comme un moyen de mener une vie plus agréable sur terre. Dans les deux cas, les récompenses constituaient néanmoins une motivation suffisante pour adopter des habitudes d'hygiène plus rigoureuses.26

Au milieu des années 1840, les réformateurs de la santé avaient mis au point un système complet pour le maintien d'une bonne santé ; ce qui leur manquait, c'était un moyen efficace de la rétablir une fois perdue. Plusieurs réformateurs avaient suivi des études de médecine classiques, mais les thérapies héroïques qu'ils y avaient apprises – saignées, vésicatoires et purgatifs – ne semblaient plus dignes de confiance. L'imprimeur adventiste L.V. Masten, dont le choléra n'avait pas répondu aux saignées et au calomel, exprimait une opinion répandue lorsqu'il qualifiait ce traitement de « mort certaine ! » La plupart des réformateurs de la santé partageaient son avis sur les risques de la médecine conventionnelle et optèrent donc pour l'un des systèmes sectaires les plus sûrs : le thomsonisme, l'homéopathie ou l'hydropathie.27

Samuel Thomson

Samuel Thomson, le fermier du New Hampshire qui fonda la secte médicale thomsonienne, substitua des remèdes botaniques « naturels » aux saignées et aux médicaments à base de minéraux prescrits par les médecins conventionnels. Dès le début de sa carrière de guérisseur, il se convainquit que le froid était la cause de toutes les maladies et que le seul remède était le rétablissement de la chaleur normale du corps. Il y parvenait en soumettant ses patients à des inhalations de vapeur, en les poivrant et en les faisant vomir, en utilisant abondamment la lobélie, un émétique employé depuis longtemps par les Amérindiens.28

Conscient de l'intérêt commercial que lui offrait sa découverte, Thomson commença en 1806 à vendre les « Droits familiaux » à sa pratique, brevetés en 1813. Pour vingt dollars, les acheteurs s'inscrivaient à la Friendly Botanic Society et recevaient un livret d'instructions de seize pages, Family Botanic Medicine, qui devint par la suite un guide plus complet , New Guide to Health. La section consacrée à la préparation des remèdes contenait diverses recettes botaniques, mais il manquait des ingrédients essentiels. Les agents ne complétaient les recettes qu'après que les acheteurs eurent prêté serment de garder le secret « sous peine de perdre leur parole, leur honneur et tout droit à l'usage du remède ».29

Dans les années 1820 et 1830, des agents thomsoniens sillonnèrent la Nouvelle-Angleterre à travers le sud et l'ouest des États-Unis, incitant les Américains soucieux d'autonomie à devenir leurs propres médecins. Presque partout, ils rencontrèrent le succès. En 1840, environ cent mille exemplaires de « Family Rights » avaient été vendus, et Thomson estimait qu'environ trois millions de personnes avaient adopté sa méthode. Dans des États aussi différents que l'Ohio et le Mississippi, peut-être la moitié des citoyens se soignaient selon la méthode thomsonienne. Et comme l'observait Daniel Drake, les adeptes du thomsonisme ne se limitaient pas au vulgaire peuple. Des mécaniciens respectables et intelligents, des fonctionnaires législatifs et judiciaires, des avocats d'État et fédéraux, des dames, des pasteurs, et même certains membres du corps médical « qui tiennent la science par la queue » en sont devenus des convertis et des fervents défenseurs.30

Dans les années 1840, des querelles internes divisèrent les Thomsoniens ; et tandis que l'influence de la botanique commençait à décliner, une nouvelle école, l'homéopathie, acquit une notoriété nationale. L'homéopathie était l'invention d'un médecin allemand de formation classique, Samuel Hahnemann, insatisfait des pratiques orthodoxes. Au cours de la dernière décennie du XVIIIe siècle, il entreprit d'élaborer un système alternatif fondé en grande partie sur le pouvoir guérisseur de la nature et sur deux principes fondamentaux : la loi des semblables et la loi des infinitésimaux. Selon la première loi, les maladies sont guéries par des médicaments ayant la propriété de produire chez les personnes saines des symptômes semblables à ceux de la maladie. Une personne souffrant de fièvre, par exemple, serait traitée avec un médicament connu pour augmenter le rythme cardiaque d'une personne en bonne santé. La seconde loi d'Hahnemann stipulait que les médicaments sont d'autant plus efficaces que la dose est faible, même à des dilutions d'un millionième de gramme. Bien que les praticiens conventionnels — ou allopathes, comme les appelait Hahnemann — aient ridiculisé cette théorie, de nombreux patients se portaient très bien grâce au traitement homéopathique et souffraient rarement.31

Après son apparition aux États-Unis en 1825, l'homéopathie devint rapidement une importante branche de la médecine. À la veille de la guerre de Sécession, on comptait près de deux mille cinq cents médecins homéopathes, principalement concentrés en Nouvelle-Angleterre, à New York, en Pennsylvanie et dans le Midwest, et des centaines de milliers d'adeptes. L'attrait de l'homéopathie est facile à comprendre. Au lieu des saignées et des purges pratiquées par les homéopathes conventionnels, ou des thérapies tout aussi rigoureuses des thomsoniens, les homéopathes proposaient des pilules au goût agréable, sans effets secondaires indésirables. Ces médicaments étaient particulièrement adaptés aux nourrissons et aux jeunes enfants. Comme le faisait remarquer le docteur Holmes, homéopathe orthodoxe, l'homéopathie « n'offense pas le palais et épargne ainsi aux enfants ces scènes de lutte acharnée où les nourrissons finissaient par céder à la pression de la cuillère et à l'imminence de l'asphyxie ». C'est peut-être grâce à son innocuité pour les enfants que l'homéopathie gagna le soutien d'un grand nombre d'Américaines, qui environ les deux tiers de ses adeptes et qui furent parmi ses plus ferventes propagatrices.32

Le thomsonisme et l'homéopathie ont tous deux séduit certains réformateurs de la santé. Par exemple, Alva Curtis, de Cincinnati, associait le thomsonisme au grahamisme, et Elisha Bartlett observait qu'« un transcendantaliste non résistant et grahamien est le disciple le plus dévoué et le plus fervent défenseur de l'homéopathie ». Mais dans l'ensemble, les réformateurs de la santé se méfiaient de tous les médicaments, à fortes ou faibles doses, qu'ils soient d'origine végétale ou minérale. La plupart d'entre eux optèrent donc pour le seul système thérapeutique offrant une guérison sans médicaments : l'hydropathie.33

L'hydropathie était un ensemble de traitements par l'eau mis au point par un paysan silésien, Vincent Priessnitz, pour soigner ses blessures après avoir été accidentellement renversé par une charrette. Sa thérapie s'avéra si efficace qu'il ouvrit sa maison à Graefenberg comme centre de cure thermale et invita ses voisins malades à se soumettre à une grande variété de bains, d'embouchures et de bandages humides. Lorsque la nouvelle de ses méthodes parvint aux États-Unis au milieu des années 1840, elle déclencha une véritable frénésie de cures thermales qui perdura jusqu'au début de la guerre de Sécession. La popularité de l'hydropathie tenait sans doute en partie aux insuffisances de la médecine du XIXe siècle, mais elle s'accordait tout autant avec l'esprit jacksonien de l'époque. « On peut affirmer sans exagérer que le traitement des maladies par l'eau est l'œuvre d'un homme sans titre », écrivait un adepte. « C'est la réforme du peuple. Elle n'appartient à aucune école de médecine. » Les trois personnes qui ont le plus contribué à introduire les techniques hydropathiques aux Américains — Joel Shew, Russell T. Trall et Mary Gove — avaient toutes un passé de réformateurs et ont réussi, comme l'a souligné Richard H. Shyrock, à superposer « le grahamisme à l'hydropathie, puis, dans un esprit des plus éclectiques, à [y ajouter] toutes les autres procédures d'hygiène disponibles. »34

Russell T. Trall

Les premières cures thermales américaines apparurent à New York vers 1844, sous l'impulsion des docteurs Shew et Trall, tous deux diplômés d'écoles de médecine. La guérison des premiers patients de Trall, « un groupe de cas désespérés de l'hôpital de Broadway », confirma le succès de l'hydropathie. En trois ou quatre ans, une vingtaine de cures thermales étaient implantées dans neuf États, principalement à New York, en Pennsylvanie et au New Jersey, et comptaient parmi leurs clients des personnalités telles qu'Horace Greeley, Henry Wadsworth Longfellow et James Fenimore Cooper. Au début, Shew, qui effectua deux pèlerinages à Graefenberg, se contenta de reproduire les méthodes de Priessnitz, mais Trall dépassa rapidement le cadre des simples traitements par l'eau pratiqués par les paysans autrichiens pour développer un système assez sophistiqué de « médecine hygiénique », intégrant non seulement l'hydropathie, mais aussi la chirurgie et la réforme du système de santé. En décembre 1845, Shew commença à publier un Journal de cures thermales destiné à fournir au grand public des informations actualisées sur « les bains et l’hygiène… les vêtements… l’air et la ventilation… les aliments et les boissons… le tabac… le thé et le café. La cure thermale… » et toutes autres réformes salutaires. Plus tard, Trall prit la direction de la publication et y introduisit des rubriques pratiques, comme une section matrimoniale où les adeptes de Graham et les hydrothérapies en quête d’amour pouvaient trouver conjoints compatibles.35

Au printemps 1846, Mary Gove arriva à New York et ouvrit un troisième centre de cure thermale, concurrençant ainsi ceux de Shew et Trall. Militante de longue date de l'école Graham et conférencière auprès des femmes, Mme Gove avait passé la majeure partie de l'année précédente à observer d'autres centres de cure thermale avant de fonder le sien. Par ses conférences et ses écrits, elle contribua grandement à populariser l'hydropathie à ses débuts. En 1851, elle et son second mari, Thomas Low Nichols (docteur en médecine, université de New York), décidèrent que le moment était venu de créer une école de cure thermale afin de répondre à la demande croissante d'hydropathes qualifiés. À l'automne de la même année, l'American Hydropathic Institute accueillit sa première promotion de vingt-six étudiants et, trois mois plus tard, en diplômét vingt : onze hommes et neuf femmes. Après trois trimestres relativement prospères, les Nichols se désintéressèrent soudainement de leur entreprise éducative et se tournèrent vers l'amour libre et le spiritualisme, au grand dam de leurs anciens collègues. Après le départ des Nichols, Trall s'empressa d'ouvrir sa propre école d'hydropathie à New York. Son établissement, baptisé New York Hygeio-Therapeutic College après avoir reçu une charte d'État en 1857, devint rapidement le centre de cure thermale des États-Unis, tandis que Trall lui-même, suite à la mort de Shew en 1855 et à la défection des Nichols, fut reconnu comme le doyen des réformateurs de la santé américains.36

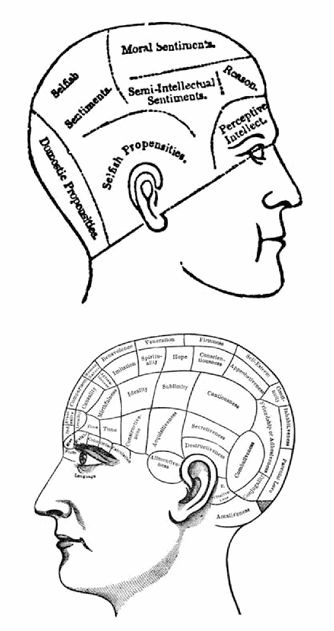

Phrénologie

Parmi les professeurs fondateurs du collège de Trall figurait Lorenzo N. Fowler, conférencier en phrénologie et sciences mentales, dont la présence symbolisait l'étroite collaboration qui se tissait entre les réformateurs de la santé et les phrénologues. La phrénologie était la « science » de l'esprit humain développée par deux médecins allemands, Franz Joseph Gall et son élève Johann Gaspar Spurzheim, et introduite aux États-Unis dans les années 1830 par Spurzheim et un Écossais converti, George Combe. Selon la théorie phrénologique, le cerveau humain était composé de plusieurs « organes » différents — certains en comptaient trente-sept —, chacun correspondant à une « faculté » mentale aux noms exotiques tels que l'amour, l'avidité ou la philogénicité. Les organes régissant les propensions « animales » ou « domestiques » de l'homme étaient situés à l'arrière et dans la partie inférieure de la tête, tandis que les organes de l'intellect et de la raison occupaient la région frontale. Comme la force relative d'une propension pouvait être déterminée en mesurant la taille de l'organe correspondant, il n'était pas difficile pour les initiés de « lire » le caractère d'une personne en examinant attentivement son crâne.37

Des erreurs se sont toutefois produites. L'incident suivant se serait déroulé en mars 1842, lorsque William Miller accompagna un ami consulter un phrénologue à Boston. Le phrénologue, ignorant qu'il examinait le crâne du célèbre prédicateur, commença par déclarer que la personne examinée avait une tête large, bien développée et bien proportionnée. Tout en examinant les organes moraux et intellectuels, il dit à l'ami de M. Miller :

« Je vais vous dire, M. Miller ne pourrait pas facilement convaincre cet homme d'adhérer à sa théorie farfelue. Il est trop sensé. »

Il procéda donc, établissant des comparaisons entre la tête qu'il examinait et celle de M. Miller, telle qu'il l'imaginait.

« Oh, comme j'aimerais examiner la tête de M. Miller ! » dit-il ; « Je lui ferais bien une petite pression. »

Le phrénologue, sachant que ce monsieur était un ami proche de M. Miller, ne ménagea aucun effort pour lui faire des remarques. Posant la main sur son organe prodigieux, il dit : « Tiens ! Je parie n'importe quoi que le vieux Miller a une bosse sur la tête, grosse comme mon poing ! », tout en serrant le poing pour appuyer ses propos.

Les autres personnes présentes rirent de la perfection de la plaisanterie, et il se joignit à eux de bon cœur, supposant qu'ils riaient de ses bons mots à l'égard de M. Miller. . . .

Il déclara que la tête du monsieur examiné était l'inverse, en tous points, de celle qu'il attribuait à M. Miller. Une fois l'examen terminé, il sortit son tableau et demanda poliment son nom à M. Miller.

M. Miller a déclaré que le fait d'inscrire son nom sur le graphique n'avait aucune importance ; mais le phrénologue a insisté.

« Très bien », dit M. M. ; « vous pouvez l'appeler Miller, si vous le souhaitez. »

« Miller, Miller », dit-il ; « quel est votre prénom ? »

« On m'appelle William Miller. »

« Quoi ! Le monsieur qui donne des conférences sur les prophéties ? »

"Oui, monsieur, pareil."

Sur ce, le phrénologue se rassit, incarnant la stupéfaction et la consternation, et ne dit mot tant que l'assistance était présente. On imagine plus facilement ses sentiments qu'on ne les décrit.38

L'incroyable popularité de la phrénologie dans les années 1840 et 1850 était en grande partie due à ses deux figures emblématiques américaines, Orson Squire Fowler et son frère Lorenzo. Depuis leur siège de Clinton Hall à New York, les frères Fowler créèrent un véritable empire phrénologique qui touchait toutes les couches de la société américaine. Chaque mois, vingt mille familles consultaient avec attention leur « American Phrenological Journal », l'un des magazines les plus populaires du pays, tandis que des milliers d'autres achetaient les nombreux guides et manuels que les Fowler publiaient annuellement sur tous les aspects de la santé mentale et physique. Dans le cadre de leurs efforts pour améliorer l'humanité, ils étendirent rapidement leur champ d'action au-delà de la phrénologie pour embrasser toute la gamme des réformes sanitaires alors en vogue : l'hydropathie, le grahamisme, la tempérance, la chasteté, et même le costume Bloomer, du nom d'une amie de Lydia, l'épouse de Lorenzo, Lydia.39

Au fil des ans, une relation étroite se tissa entre les phrénologues les plus éminents et les réformateurs de la santé. Shew et Trall devinrent des figures familières de Clinton Hall et publièrent nombre de leurs ouvrages par l'intermédiaire de la maison d'édition Fowlers et Wells. Graham et Alcott visitèrent également le palais phrénologique des Fowlers, de même qu'Horace Mann, qui se soumit avec plaisir à une lecture de la tête. Lorsque le Water-Cure Journal faillit disparaître au printemps 1848, les Fowlers intervinrent et multiplièrent rapidement son tirage par vingt. En mai 1850, Clinton Hall accueillit la réunion constitutive de l'American Vegetarian Society, qui rassembla plusieurs des plus grandes figures de la réforme de la santé. Parmi les membres élus figuraient William Alcott, président ; Sylvester Graham et Joel Shew, vice-présidents ; R.T. Trall, secrétaire ; William Metcalfe, secrétaire correspondant ; et Samuel R. Wells, beau-frère et associé des Fowlers, trésorier. En effet, dès les années 1850, comme l’a observé Sidney Ditzion, « les végétariens, les phrénologues, les médecins adeptes de l’hydrothérapie et les militants antitabac, anticorset et de tempérance » se croisaient si souvent qu’« ils commençaient à ressembler aux participants d’un même mouvement de réforme ».40

Le déclenchement de la guerre civile en 1861 détourna l'attention du pays du pain de son, des bains et des bloomers vers d'autres problèmes plus urgents. De temps à autre, des irréductibles tentèrent de raviver l'intérêt pour la réforme de la santé – ils fondèrent même une Association mondiale de la santé à Chicago en juin 1862 – mais le mouvement dans son ensemble avait déjà atteint son apogée. Dans les années d'après-guerre, alors que des avancées spectaculaires en médecine scientifique ramenaient de plus en plus de patients vers les soins conventionnels, la fréquentation des cures thermales chuta considérablement. Nombre d'entre elles fermèrent, mais quelques-unes parvinrent à survivre jusqu'à la fin du siècle. Parmi les plus florissantes figurait la « Maison sur la colline » du Dr James Caleb Jackson à Dansville, dans État de New York.41

Dr Jackson

James Caleb Jackson naquit le 28 mars 1811 à Manlius, petite ville de l'État de New York, près de Syracuse. Une santé fragile l'empêcha d'aller à l'école à l'âge de douze ans, et la mort prématurée de son père quelques années plus tard le laissa avec la lourde responsabilité de gérer la ferme familiale. Tout en vaquant à ses occupations quotidiennes, il rêvait d'échanger sa vie bucolique et monotone contre l'effervescence de la scène publique. L'occasion se présenta en 1834, lorsqu'il commença à recevoir des invitations des villes voisines pour donner des conférences sur la tempérance et l'esclavage. À mesure que ses engagements se multipliaient, le temps consacré à l'agriculture disparut, et bientôt, il sillonnait les routes à plein temps. Cependant, les rigueurs de ces tournées de conférences s'avérèrent trop éprouvantes pour sa santé fragile et le contraignirent à accepter des emplois moins physiques, comme rédacteur de journaux antiesclavagistes et secrétaire de sociétés abolitionnistes. Par son engagement abolitionniste, il noua une amitié profonde avec Gerrit Smith, un philanthrope new-yorkais, qui n'hésitait pas à prêter sa fortune et son prestige à pratiquement toutes les réformes qui se présentaient, de l'abolition de l'esclavage et de la tempérance aux écoles du dimanche et au mouvement Bloomers. Inévitablement, Smith se joignit aux réformateurs de la santé ; et lorsque la santé de Jackson se détériora en 1847 qu'il « rentra chez lui pour mourir », Smith l'encouragea à se rendre à la cure thermale du Dr Silas O. Gleason à Cuba (New York) et collecta personnellement les fonds nécessaires à ses frais de séjour.42

Bien que les cures thermales de Gleason fussent souvent si brutales que Jackson craignait pour sa vie, sa santé s'améliora et son intérêt pour l'hydropathie grandit en conséquence. À la fin de son séjour à Cuba, lui et Gleason convinrent de s'associer pour ouvrir un autre centre de cure thermale, Glen Haven, à l'extrémité sud du lac Skaneateles. Malheureusement, cette entreprise se révéla décevante et, après quelques années, Gleason vendit ses parts et déménagea avec tous les patients sauf deux, laissant Jackson, le gérant, avec un bâtiment pratiquement vide et sans médecin. Les perspectives d'avenir semblaient bien sombres, mais Jackson n'était pas du genre à baisser les bras sans se battre. Il ferma temporairement l'établissement pour l'hiver, s'inscrivit dans une faculté de médecine éclectique à Syracuse et revint trois mois plus , diplôme en poche, pour diriger lui-même le centre de cure thermale.43

Un jour, le docteur Harriet N. Austin, ancienne élève de l'éphémère école d'hydropathie de Mary Gove Nichols, qui exerçait désormais à Owasco, non loin de là, rendit visite à Jackson pour une consultation. Elle fit si bonne impression qu'il l'invita à rejoindre l'équipe de Glen Haven, dont l'établissement prospérait au point de nécessiter l'aide d'un second médecin. Jackson finit par adopter la jeune femme comme sa fille, et ensemble, ils transformèrent Glen Haven en un établissement d'une hygiène irréprochable, où seuls des repas végétariens étaient servis et où seules des robes de réforme étaient portées. Les vêtements féminins bénéficiaient d'une attention particulière, car ils étaient convaincus que la mode de l'époque nuisait irrémédiablement à la santé des Américaines. Inspirés par le costume dit « Bloomer » créé par Elizabeth Smith Miller, la fille de Gerrit Smith, ils imaginèrent leur propre ensemble robe-pantalon court, qu'ils baptisèrent « costume américain ». Pour présenter leur travail et en promouvoir l'adoption ailleurs, ils organisèrent une convention de réformateurs vestimentaires à Glen Haven en février 1856, qui aboutit à la fondation d'une Association nationale pour la réforme vestimentaire.44

En 1858, un incendie dévastateur ravagea Glen Haven, laissant Jackson et Austin sans cure thermale et sans indemnisation, leur compagnie d'assurance ayant fait faillite. Sans se décourager, les deux hydrothérapeutes parvinrent tant bien que mal à réunir suffisamment d'argent pour racheter une ancienne cure thermale à une cinquantaine de kilomètres au sud de Rochester, près de Dansville. Le 1er octobre, ils ouvrirent fièrement les portes de « Notre Maison sur la Colline » aux patients. Au début, les habitants semblaient peu ravis de ces nouveaux voisins excentriques qui vivaient en communauté et s'habillaient de façon si singulière, et Jackson prit des précautions pour éviter toute hostilité. Il décrivit plus tard la situation :

Toutes les femmes qui nous accompagnaient pour travailler chez nous portaient le costume américain. On n'avait jamais vu une telle tenue en ville, et j'ai donc promulgué un édit interdisant à toutes nos employées d'aller au village avant que je n'en aie donné l'autorisation, sachant que c'est là que l'opposition pourrait se rassembler et qu'il serait impossible d'empêcher nos femmes d'être dévisagées, voire insultées, si elles s'aventuraient dans les rues… À cette époque, pour une femme, porter le costume américain revenait s'habiller de telle sorte que l'on puisse la croire de mœurs légères.45

Finalement, l'effet de nouveauté s'est estompé, et les réformateurs de la santé et les citoyens de Dansville se sont installés dans une vie de coexistence pacifique.

Notre maison de retraite n'était pas un lieu de villégiature. Les installations étaient confortables, sans plus. De longs couloirs étroits serpentaient à travers le vaste bâtiment principal, menant à de petites chambres sans rideaux, chauffées en hiver par des poêles à bois. Chaque journée commençait à six heures précises par le battement rituel d'un gong chinois et, pour les plus courageux, un bain froid dans une eau parfois glacée. Une demi-heure après le lever, tous les résidents se réunissaient dans le grand salon pour l'exhortation quotidienne du « Père » Jackson sur les lois de la vie. Ensuite, direction la salle à manger pour un petit-déjeuner végétarien autour de longues tables communes, où les places étaient attribuées par tirage au sort chaque semaine afin de garantir une mixité équitable à l'heure du repas. La cure thermale de Jackson était l'une des rares à ne servir que deux repas par jour : le petit-déjeuner à huit heures et le dîner à deux heures et demie. La nourriture, abondante mais simple, se composait principalement de divers plats à base de farine de graham, de légumes et de fruits frais en abondance. La viande, le beurre, le pain blanc, le thé et le café étaient formellement interdits. Divers soins par l'eau, des exercices simples et des divertissements occupèrent les heures restantes de la journée. À huit heures et demie, toutes les lampes à pétrole furent éteintes et les patients épuisés s'écroulèrent sur leurs lits durs faits de matelas de jonc de mer et de coton posés sur des lattes de bois.46

Aux débuts de « Our Home », les traitements spécifiques se limitaient « principalement à des bains légers, des cataplasmes, des bains de siège, des bains de siège et des draps ruisselants ». Jackson ne prescrivait en aucun cas de médicaments. « De toute ma carrière », se vantait-il, « je n’ai jamais administré une seule dose de médicament ; pas même autant que si j’avais pris un granules homéopathique dilué au sept millionième, que je l’avais dissous dans le lac Supérieur et que j’avais donné ses eaux à mes patients. » Sa foi médicale reposait entièrement sur dix remèdes naturels : « Premièrement, l’air ; deuxièmement, la nourriture ; troisièmement, l’eau ; quatrièmement, la lumière du soleil ; cinquièmement, les vêtements ; sixièmement, l’exercice ; septièmement, le sommeil ; huitièmement, le repos ; neuvièmement, l’influence sociale ; dixièmement, les forces mentales et morales. »47

Tout au long des années 1850 et des décennies suivantes, Jackson écrivit avec acharnement sur tous les aspects de la réforme sanitaire. « Cette réforme m'a saisi l'âme d'une étreinte aussi forte que la mort », expliquait-il, « et malheur à moi si je faiblis ! » Pendant des années, sa signature orna pratiquement chaque numéro du Water-Cure Journal, et après son installation à Dansville en 1858, il commença à publier son propre journal de santé, d'abord intitulé Letter Box, puis Laws of Life. Son ouvrage le plus populaire, Comment soigner les malades sans médicaments, connut un grand succès auprès de ceux qui se méfiaient des médecins, tandis que ses nombreux petits pamphlets circulaient dans tout le pays. Son sujet de prédilection et sa spécialité professionnelle étaient les troubles sexuels. En onze ans, il traita plus de quatre mille cas de spermatorrhée à lui seul et devint si perspicace dans le diagnostic des abus sexuels qu'il pouvait repérer les masturbateurs rien qu'à leur démarche ou à la platitude de leurs seins. Pour ceux qui n’avaient pas les moyens de consulter le médecin, il proposait une série de tracts bon marché à six cents traitant de divers problèmes sexuels, ainsi qu’une « circulaire privée » spéciale à cinquante cents sur « Comment élever de beaux enfants ».48

De tous les écrits de Jackson, l'un des plus influents, en termes d'effets à long terme, fut sans doute un article d'apparence modeste sur la diphtérie, publié le 15 janvier 1863 dans un journal rural de l'État de New York, le Yates County Chronicle. À l'époque, une grave épidémie de diphtérie ravageait une grande partie des États-Unis, et par un heureux hasard, le journal tomba entre les mains d'une mère inquiète qui soignait ses deux fils, apparemment atteints. Lorsque les simples traitements à base d'eau décrits par le médecin de Dansville se révélèrent efficaces, la mère reconnaissante commença aussitôt à partager sa découverte et entama ainsi une longue carrière de pionnière de la réforme sanitaire. Elle s'appelait Ellen G. White.49

notes de bas de page

- James C. Jackson, « Considérations pour les gens ordinaires n° 4 », Water-Cure Journal, X (septembre 1850), 97.

- Edgar W. Martin, The Standard of Living in 1860 (Chicago : University of Chicago Press, 1942), p. 45-46, 74-76 ; Thomas L. Nichols, Forty Years of American Life (Londres : John Maxwell and Co., 1864), I, 369 ; « Food », Boston Medical Intelligencer, II (1824), 15, cité dans John B. Blake, « Health Reform », dans The Rise of Adventism : Religion and Society in Mid-Nineteenth-Century America, éd. Edwin S. Gaustad (New York : Harper & Row, 1974), p. 46. Sur les pratiques de bain et d'alimentation aux États-Unis, voir Richard Shryock, « Sylvester Graham and the Popular Health Movement, 1830-1870 », dans son ouvrage Medicine in America: Historical Essays (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1966), pp. 112-14 ; et Harold D. Eberlein, « When Society First Took a Bath », Pennsylvania Magazine of History, LXVII (janvier 1943), 30-48.

- Oliver Wendell Holmes, Essais médicaux, 1842-1882 (Boston, 1891), p. 203, cité dans John B. Blake, « Mary Gove Nichols, Prophétesse de la santé », American Philosophical Society, Proceedings, CVI (juin 1962), 221.

- Robert Samuel Fletcher, A History of Oberlin College: From Its Foundation through the Civil War (Oberlin: Oberlin College, 1943), I, 316-17. Le chapitre XXII de cet ouvrage est intitulé « Réforme physiologique : le mouvement de santé ». Parmi les premiers périodiques consacrés à la réforme de la santé figuraient le Boston Medical Intelligencer (1823-28), le Journal of Health (Philadelphie, 1829-33) et le Moral Reformer, rebaptisé Library of Health en 1837 (Boston, 1835-43).

- Mildred V. Naylor, « Sylvester Graham, 1794-1851 », Annals of Medical History, 3e série, IV (mai 1942), 236-240 ; Stephen W. Nissenbaum, « Careful Love : Sylvester Graham et l'émergence de la théorie sexuelle victorienne en Amérique, 1830-1840 » (thèse de doctorat, Université du Wisconsin, 1968), p. 35, 87-88, 112, 117-119 ; William Metcalfe, « Address », Water Cure Journal, XVIII (novembre 1854), 105-106.

- Sylvester Graham, Lectures on the Science of Human Life (People's ed.; London: Horsell, Aldine, Chambers, 1849), p. 190; Nissenbaum, "Careful Love", pp. 119-21.

- Nissenbaum, « Careful Love », pp. 121-33 ; Graham, Lectures, pp. ii-iii ; Naylor, « Sylvester Graham », p. 238.

- Graham, Lectures, pp. 226, 232-34, 265-67; Naylor, "Sylvester Graham", p. 239.

- Graham, Lectures, pp. 224-26, 243. Voir aussi William Beaumont, Experiments and Observations on the Gastric Juice, and the Physiology of Digestion (Plattsburgh, NY: FP Allen, 1833).

- Graham, Lectures, pp. 242, 250-54, 271-75.

- Ibid., pp. 188, 277-86. La référence aux enfants jouant à l'extérieur provient de Graham, A Lecture to Young Men on Chastity (10e éd. ; Boston : Charles H. Pierce, 1848), p. 162.

- William A. Alcott, La physiologie du mariage (Boston : Dinsmoor and Co., 1866), pp. 116-117 ; Naylor, « Sylvester Graham », p. 239 ; Nissenbaum, « Careful Love », pp. 6-9 ; Graham, Conférence aux jeunes hommes sur la chasteté, pp. 83, 144-148.

- Le surnom donné par le Boston Traveller est mentionné dans [William A. Alcott], « Mr. Graham », Moral Reformer, I (octobre 1835), p. 322 ; les règles et règlements de Graham se trouvent dans [Asenath Nicholson], Nature's Own Book (2e éd. ; New York : Wilbur & Whipple, 1835), p. 13-22 ; le commentaire sur les Garrisonites figure dans une lettre de William S. Tyler à Edward Tyler, datée du 10 octobre 1833 (Collection de souvenirs Hitchcock, Amherst College), citée dans Thomas H. Le Duc, « Grahamites and Garrisonites », New York History, XX (avril 1939), p. 190. Concernant Greeley, voir ses Recollections of a Busy Life (New York : JB Ford and Co., 1868), p. 103-104. L'échange de Campbell avec Miller est paru dans Signs of the Times, I (1840-41), passim.

- Fletcher, Histoire du Collège Oberlin, p. 319-330 ; Clara Endicott Sears (éd.), Les Terres fruitières de Bronson Alcott (Boston : Houghton Mifflin Co., 1915), p. 106 ; Alice Felt Tyler, L’ébullition de la liberté : Phases de l’histoire sociale américaine de la période coloniale au déclenchement de la guerre civile (New York : Harper & Row, 1962), p. 174 ; John Thomas Codman, Brook Farm : Mémoires historiques et personnels (Boston : Arean Publishing Co., 1894), p. 120-121 ; Edward Deming Andrews, Le peuple appelé Shakers : À la recherche de la société parfaite (nouvelle édition augmentée ; New York : Dover Publications, 1963), p. 156, 194-195, 245-246.

- William A. Alcott, Quarante ans dans le désert des pilules et des poudres (Boston : John P. Jewett and Co., 1859), p. 86, 380-383 ; [Alcott], « Objections à la nourriture animale », Moral Reformer, I (septembre 1835), p. 283. Sur la vie et les écrits d’Alcott, voir James C. Wharton, « “Physiologie chrétienne” : la prescription de William Alcott pour le millénaire » (communication inédite présentée lors de la 47e réunion annuelle de l’American Association for the History of Medicine, Charleston, Caroline du Sud, 2 mai 1974) ; Carl Bode, L’anatomie de la culture populaire américaine, 1840-1861 (Berkeley et Los Angeles : University of California Press, 1960), p. 119-127. E. Douglas Branch, The Sentimental Years, 1836-1860 (New York : Hill and Wang, 1965), p. 221 ; et Sidney Ditzion, Marriage, Morals and Sex in America: A History of Ideas (New York : Bookman Associates, 1953), p. 322-323. Pour un exposé typique des opinions d’Alcott sur l’importance de l’air frais et de l’exercice physique, d’une alimentation saine, de la tenue vestimentaire et de la propreté, voir son ouvrage Laws of Health (Boston : John P. Jewett and Co., 1859).

- William A. Alcott, The Library of Health, and Teacher on the Human Constitution (Boston : George W. Light, 1837), I, 4 ; [Alcott], « Mr. Graham », Moral Reformer, I (juillet 1835), 227 ; Hebbel E. Hoff et John F. Fulton, « The Centenary of the First American Physiological Society Founded at Boston by William A. Alcott and Sylvester Graham », Institute of the History of Medicine, Bulletin, V (octobre 1937), 687-96, 712-14 ; William B. Walker, « The Health Reform Movement in the United States, 1830-1870 » (thèse de doctorat, Université Johns Hopkins, 1955), p. 113, 123.

- Hoff et Fulton, « Centenaire de la première société américaine de physiologie », p. 696 ; Regina Markell Morantz, « Réforme de la santé au XIXe siècle et femmes : une idéologie d'auto-assistance » (communication présentée lors d'un symposium sur « La médecine sans médecins », Université du Wisconsin-Madison, 14 avril 1975), p. 24.

- Horace Mann, « Rapport pour 1842 », Vie et œuvres d’Horace Mann (Boston : Lee et Shepard, 1891), III, 129-229 ; Walker, « Le mouvement de réforme sanitaire », pp. 94-98. Voir aussi Deux conférences sur l’intempérance de Mann (Syracuse : Hall, Mills et Cie, 1852).

- Mary F. Eastman, The Biography of Dio Lewis, AM, MD (New York : Fowler & Wells, 1891), p. 36-37, 67-68 ; Dio Lewis, Weak Lungs, and How to Make Them Strong (Boston : Ticknor and Fields, 1863), p. 101, 134 ; Lewis, Our Digestion; or, My Jolly Friend's Secret (New York : Fowler & Wells, 1872), p. 147. Pour un aperçu récent des opinions américaines sur l'importance de l'exercice physique, voir John Rickards Betts, « American Medical Thought on Exercise as the Road to Health, 1820-1860 », Bulletin of the History of Medicine, XLV (mars-avril 1971), p. 138-152.

- Frederick Clayton Waite, dans son ouvrage The First Medical College in Vermont: Castleton, 1818-1862 (Montpelier : Vermont Historical Society, 1949), page 204, mentionne Coles comme diplômé de Castleton et du séminaire théologique de Newton. Cependant, une vérification des archives de l’Institut théologique de Newton effectuée par M. Ellis E. O’Neal Jr., bibliothécaire de l’école théologique Newton d’Andover, n’a révélé aucune trace de Coles.

- Sur une lettre d'Emerson Andrews, datée du 20 juillet 1836, Miller mentionne le nom « Docteur Coles » (Papiers de William Miller, Aurora College). Certes, ce témoignage est ténu pour établir une relation ancienne entre les deux hommes, mais il corrobore l'affirmation de Barnes Riznik selon laquelle Coles aurait connu une conversion religieuse entre 1830 et 1835 ; « Medicine in New England, 1790-1840 » (rapport préparé par le Département de la Recherche, Old Sturbridge Village, Massachusetts, 1962), p. 152-RRR. Sur un bout de papier (vers 1842, Papiers Miller), Miller note avoir envoyé à Coles trente-sept exemplaires de l'un de ses ouvrages. Parmi les contributions typiques de Coles à Signs of the Times, on trouve : « On the 24th of Matthew », V (12 avril 1843), p. 2 ; « Preuves des opposants », V (12 avril 1843), p. 2 ; et « Les Juifs et les Romains XI », V (17 mai 1843), p. 6-7. À l'époque où il rédigeait ces articles, Coles vivait à Lowell, dans le Massachusetts. Auparavant, à la fin des années 1820, il avait exercé la médecine à Fitzwilliam, dans le New Hampshire ; John F. Norton, The History of Fitzwilliam, New Hampshire, from 1752 to 1887 (New York : Burr Printing House, 1888), p. 429. Le nom de Coles apparaît pour la première fois dans l'annuaire de Boston en 1845. Le 17 décembre 1847, il adhère à l'Association médicale de Boston ; « Liste des membres, 1806-1910 » (Bibliothèque de médecine Francis A. Countway, Université Harvard). Onze jours plus tard, il est admis à la Société médicale du Massachusetts. "Catalogue des messieurs élus et admis dans la Société, 1826-1850" (Bibliothèque de Countway).

- « Philosophie de la santé », Boston Medical and Surgical Journal, XLV (26 novembre 1851), 358. Pour un commentaire antérieur sur le manuscrit de Coles dans ce même journal, voir XXXVII (10 novembre 1847), 305.

- Coles, Philosophie de la santé, p. 216 ; cf. p. 8. La critique des vues de Coles sur la médecine se trouve dans « Notices littéraires », Water-Cure Journal, XVI (septembre 1853), 66-67.

- « Philosophie de la santé », Boston Medical and Surgical Journal, XXXVIII (2 février 1848), 26. Lorsque sa Philosophie de la santé est apparue pour la première fois en 1848, Coles a reçu un message de félicitations de William Alcott ; celui-ci et d'autres approbations apparaissent aux pages 119-20 de la 8e édition de Philosophie de la santé.

- "Book Notices", Water-Cure Journal, XII (octobre 1851), 93; "Beauties and Deformities of Tobacco-Using", Boston Medical and Surgical Journal, XLVIII (2 mars 1853), 104-5; Coles, Beauties and Deformities of Tobacco-Using, pp. 7, 58, 64, 88.

- Voir Coles, Philosophy of Health, pp. 214, 286 ; et Whorton, « Christian Physiology ».

- L.V. Masten, « Expérience du frère Masten », R&H, III (30 septembre 1852), p. 86. Sur le statut inférieur de la profession médicale régulière, voir Charles E. Rosenberg, The Cholera Years: The United States in 1832, 1849, and 1866 (Chicago : University of Chicago Press, 1962), p. 154-160. Une quatrième école médicale majeure, l’éclectisme, s’appuyait exclusivement sur les remèdes à base de plantes ; pour une discussion récente, voir Ronald L. Numbers, « The Making of an Eclectic Physician: Joseph M. McElhinney and the Eclectic Medical Institute of Cincinnati », Bulletin of the History of Medicine, XLVII (mars-avril 1973), p. 155-166.

- Samuel Thomson, Nouveau guide de la santé ; ou, Médecin de famille botaniste (2e éd. ; Boston : Pour l'auteur, 1825), Partie 1, pp. 42-45. Alex Berman, « L'impact du mouvement botanico-médical du XIXe siècle sur la pharmacie et la médecine américaines » (thèse de doctorat, Université du Wisconsin, 1954), reste le traitement le plus complet du thomsonisme ; mais voir aussi Berman, « Le mouvement thomsonien et sa relation avec la pharmacie et la médecine américaines », Bulletin of the History of Medicine, XXV (septembre-octobre 1951), 405-28, et (novembre-décembre 1951), 519-38 ; Madge E. Pickard et R. Carlyle Buley, The Midwest Pioneer: His Ills, Cures, & Doctors (New York : Henry Schuman, 1946), chap. 4, p. 167-198 ; Joseph F. Kett, The Formation of the American Medical Profession: The Role of Institutions, 1780-1860 (New Haven : Yale University Press, 1968), chap. 4, p. 97-131 ; et James Harvey Young, The Toadstool Millionaires: A Social History of Patent Medicines in America before Federal Regulation (Princeton : Princeton University Press, 1961), chap. 4, p. 44-57.

- Thomson, Nouveau guide de la santé, partie 2, p. 4 ; Samuel Thomson, Médecine botanique familiale (Boston : TC Bangs, 1819).

- Berman, « L'impact du mouvement botanico-médical du XIXe siècle », pp. 150-52 ; Daniel Drake, « Les médecins du peuple », Western Journal of the Medical and Physical Sciences (1829), p. 407, cité ibid., pp. 42-43.

- Sur l'homéopathie, voir Martin Kaufman, Homeopathy in America: The Rise and Fall of a Medical Heresy (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1971) ; Harris L. Coulter, Divided Legacy: A History of the Schism in Medical Thought (Washington : McGrath Publishing Co., 1973), vol. 3 ; et Kett, Formation of the American Medical Profession, chap. 5, pp. 132-64.

- Coulter, Divided Legacy, vol. 3, pp. 101-16 ; Oliver Wendell Holmes, « Some More Recent Views on Homeopathy », Atlantic Monthly (décembre 1857), p. 187, cité ibid., p. 114.

- Blake, « Health Reform », p. 34 ; Elisha Bartlett, An Essay on the Philosophy of Medical Science (Philadelphie : Lea & Blanchard, 1844), p. 245. Pour un exemple de réformateur de la santé homéopathique, voir JH Pulte, Homoeopathic Domestic Physician (Cincinnati : HW Derby & Co., 1850).

- Richard H. Shyrock, « Sylvester Graham et le mouvement de santé populaire, 1830-1870 », dans Medicine in America: Historical Essays (Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1966), p. 121-122. La citation concernant la « réforme populaire » est tirée de James C. Jackson, « Considerations for Common Folk No. 3 », Water-Cure Journal, X (août 1850), p. 67. Sur l'hydropathie en Amérique, voir Walker, « The Health Reform Movement », p. 161-288 ; Harry B. Weiss et Howard R. Kemble, The Great American Water-Cure Craze: A History of Hydroopathy in the United States (Trenton, NJ : Past Times Press, 1967). et Marshall Scott Legan, « L’hydropathie en Amérique : une panacée du XIXe siècle », Bulletin of the History of Medicine, XLV (mai-juin 1971), p. 267-280. Dans Catharine Beecher : A Study in American Domesticity (New Haven : Yale University Press, 1973), p. 205-209, Kathryn Kish Sklar soutient que les cures thermales s’adressaient à une clientèle majoritairement féminine. Les femmes fréquentaient ces lieux, explique-t-elle, car ils permettaient d’assouvir des désirs de sensualité physique autrement interdits et offraient un environnement féminin favorable, employant souvent des femmes médecins. S’il est vrai que de nombreuses femmes fréquentaient les cures thermales, mes recherches suggèrent que les hommes les trouvaient tout aussi attrayantes. Et bien qu’environ un cinquième des hydropathes professionnels fussent des femmes (Weiss et Kemble, p. 44) – une proportion importante à une époque où les femmes médecins étaient rares –, les médecins en chef des cures thermales étaient généralement des hommes.

- Walker, « The Health Reform Movement », p. 193 ; Weiss et Kemble, Great American Water-Cure Craze, p. 41 ; « Russell T. Trall », Herald of Health, IV (juillet 1864), p. 2-5 ; « Prospectus of the Water-Cure Journal, and Herald of Reforms », Water-Cure Journal, V (mai 1848), p. 79. Trall définit son système de « médecine hygiénique » dans Pathology of the Reproductive Organs; Embracing All Forms of Sexual Disorders (Boston : B. Leverett Emerson, 1862), p. vii-ix. Pour une liste de clients célèbres, voir The Water Cure in America, éd. par un patient ayant suivi une cure thermale (2e éd. ; New York : Wiley and Putnam, 1848), p. vii.

- Blake, « Mary Gove Nichols », pp. 219-34 ; Walker, « Le mouvement de réforme de la santé », pp. 216-30 ; Weiss et Kemble, La grande folie américaine des cures thermales, pp. 33-38.

- OS et LN Fowler, Phrenology Proved, Illustrated, and Applied (38e éd. ; New York : Fowlers and Wells, 1848), p. 7-51 ; John D. Davies, Phrenology, Fad and Science : A 19th-Century American Crusade (New Haven : Yale University Press, 1955), p. 6-20 ; Madeleine B. Stern, Heads & Headlines : The Phrenological Fowlers (Norman : University of Oklahoma Press, 1971), p. 161.

- Sylvester Bliss, Mémoires de William Miller (Boston : Joshua V. Himes, 1853), pp. 160-61. Bliss inclut les scores phrénologiques de Miller.

- Davies, Phrénologie, pp. 60, 106-13.

- Stern, Heads & Headlines, p. 49-52, 129 ; TL Nichols, « American Vegetarian Convention », Water Cure Journal, X (juillet 1850), 5-6 ; Ditzion, Marriage, Morals, and Sex in America, p. 328. Bien que Graham fût favorable à la phrénologie, il nourrissait néanmoins certains doutes quant à sa validité ; voir ses Lectures, p. ii-iii, 89-94.

- Walker, « Le mouvement de réforme de la santé », pp. 262-80 ; RT Trall, « Réminiscences décousues n° 12 », Water-Cure Journal, XXXIV (août 1862), 26.

- William D. Conklin, The Jackson Health Resort (Dansville, NY : Distribué à titre privé par l’auteur, 1971), p. 105-107, 303 ; Ralph Volney Harlow, Gerrit Smith : Philanthropist and Reformer (New York : Henry Holt and Co., 1939), p. 90-96. Les informations concernant la jeunesse de Jackson proviennent en grande partie de ses mémoires autobiographiques inédits, désormais en mains privées et largement cités par Conklin.

- Conklin, The Jackson Health Resort, pp. 108-9.

- Ibid., p. 113-114 ; Walker, « The Health Reform Movement », p. 213 ; James C. Jackson, How to Treat the Sick without Medicine (Dansville, NY : Austin, Jackson & Co., 1872), p. 66-67. Harriet Austin a également assisté à la session d’hiver 1854-1855 de l’Eclectic Medical Institute de Cincinnati ; « Eclectic Medical Institute : Eleventh Annual Announcement », Eclectic Medical Journal, XIV (septembre 1855), p. 399.

- James Caleb Jackson, mémoires autobiographiques, cité dans Conklin, The Jackson Health Resort, p. 116. En plus de défendre le socialisme, Jackson voulait modifier la structure traditionnelle du mariage et de la famille ; « Lettre du Dr Jackson », Laws of Life, X (décembre 1867), 185.

- Ce récit de la vie à Our Home est basé sur des souvenirs personnels recueillis dans Conklin, The Jackson Health Resort, pp. 31-32, 79-81, 171. Sur le nombre de repas par jour dans les centres de cure thermale, voir JC Jackson, « Clifton Springs and Our Home », Laws of Life, III (septembre 1860), 137 ; et « Two Meals a Day », ibid., III (novembre 1860), 174.

- Conklin, The Jackson Health Resort, p. 81; Jackson, How to Treat the Sick without Medicine, pp. 25-26.

- J.C. Jackson, « Travaillez ! Oui, travaillez ! » , Water-Cure Journal, XXVII (janvier 1859), p. 3 ; Jackson dans une publicité pour Our Home, ibid., XXXI (mai 1861), p. 77 ; Jackson, The Sexual Organism, and Its Healthful Management (Boston : B. Leverett Emerson, 1862), p. 65-67. Pour une liste d’exemples de traités de Jackson, voir The Letter Box, I (15 décembre 1858), p. 104.

- L'article de JC Jackson a été réimprimé, avec une introduction éditoriale, dans le R&H, XXI (17 février 1863), 89-91.